漱石と子規の友情が生んだ日本文学の最高傑作

22歳、初代「漱石」から受け継いだ「夏目漱石」

夏目漱石と正岡子規、ふたりは明治になる直前、慶応三年に生まれ、東京大学で同級生として出会いました。正岡子規は当時「漱石」というペンネームで文集を製作し、夏目が漢文で感想を寄せたりする間柄でした。この縁で友情が芽生え、子規はペンネームを譲り渡し、文豪「夏目漱石」の名付け親となりました。

25歳、学校の夏休みを利用して関西旅行へ

25歳の夏休み、ふたりは旅行に出かけました。一緒に東京から京都・神戸まで足を運び、漱石は岡山へ、子規は生まれ故郷の松山へ向かったのです。しかし、この旅行中に子規は大学を中退する決断を下し、漱石に手紙でその旨を伝えました。漱石は感情を込めて「鳴くならば 満月になけ ほととぎす」と返し、大学に留まるよう助言しましたが、子規は中退しました。漱石にとって青春時代に文学を語り合った友人を失うのは寂しかったことでしょう。

28歳、4月 漱石は坊ちゃんの舞台 松山へ

卒業後、漱石は東京の高校で英語教師になりましたが、精神的に不安定で鎌倉の円覚寺で禅によく参加していました。28歳の時には松山に赴任し、ここで「坊ちゃん」の土台となる時期を過ごしました。仕事先として松山を選んだことは、親友・正岡子規の生まれ故郷ということも当然影響したと思います。

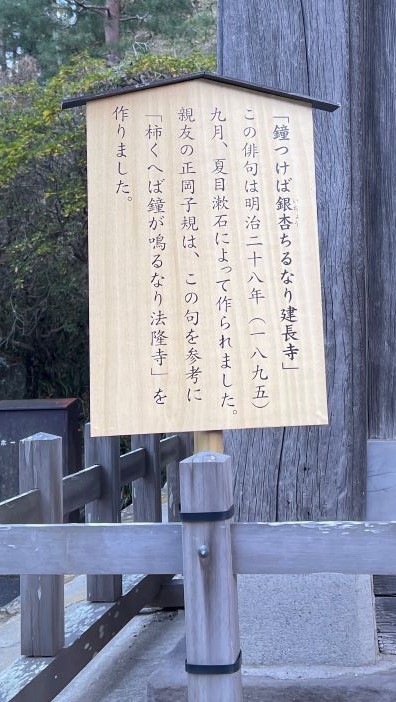

28歳、9月 漱石「鐘つけば 銀杏散るなり 建長寺」を詠む

一方、子規は28歳で従軍記者として日清戦争の取材で中国に渡り、東京へ戻る途中で漱石が住む松山の下宿を訪れました。文学者としてまだ無名の彼らは、俳句サークル活動を通じて楽しい時間を過ごしていたようです。この時、漱石は「鐘つけば 銀杏散るなり 建長寺」という俳句を発表しました。

28歳10月 子規が東大寺で鐘を聞きながら柿を食う

子規は松山で漱石と別れ、奈良を経由して東京に戻りました。奈良での滞在中、「秋暮れる 奈良の旅籠や 柿の味」という俳句を詠んでいます。添え書きには、東大寺の梵鐘を聴きながら詠んだことが記されています。この旅籠は天平俱楽部というレストランとして今も営業しています。

28歳11月 「柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺」を詠む

そして、その直後に「柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺」を発表します。この俳句は、建長寺の俳句と似た情景を描いており、漱石に対するアンサーソング的な思いで作られたのではないかと思います。誰もが知る作品ですが、当初はあまり注目されず、子規が35歳で亡くなった時点ではまだ一般に知られていませんでした。

文豪漱石が親友をしのぶ思い出

子規が亡くなった35歳の頃、漱石はまだ学校の先生でした。その後漱石は、子規との思い出の地である松山を舞台にした小説「坊ちゃん」などを発表し、日本を代表する文豪として名を馳せます。法隆寺の句が世に広がり始めるのもこの頃でした。漱石としては、自身の作品のオマージュが世間に知られていく状況というのが、青春時代を思い出すエピソードとして悪い気はせず、むしろ嬉しく誇らしい気持ちだったように思います。

皆さんお寺で鐘を鳴らした経験があると思います。お寺の鐘、梵鐘(ぼんしょう)はとても身近な文化です。それぞれの寺や地域の歴史を反映し、豊富なバリエーションが存在します。

しかし最近では騒音問題や人手不足により、その文化は急速に失われつつあります。日々の生活や街の風景が変わる中で、鐘の音は変わらない唯一の文化遺産です。

「お寺の鐘しらべ」では、梵鐘にまつわる文化や歴史を通して、鐘の魅力を発信しています。朝活やお仕事後のひとときに楽しめるプチ旅行の参考としてもご活用いただけます。

一緒に梵鐘を巡る旅に出かけましょう!